- Что обозначают цвета на карте?

- Что общего у всех карт

- Цвета на физической карте

- Как используют цвета в других картах

- ликбез от дилетанта estimata

- пятница, 4 декабря 2020 г.

- Топографические условные знаки (легенда карты)

- Группы условных топографических знаков

- Расцветка карт (условное обозначение на карте цветом)

- Условные знаки топографических карт

- Условные знаки и способы изображения объектов и явлений на географических картах. Урок 8

- Масштабные условные знаки на географических картах

- Внемасштабные, или точечные условные знаки на географических картах

- Линейные, или полумасштабные условные знаки на географических картах

- Условные знаки на географических картах — способы картографического изображения

- Значковый способ

- Способ линейных знаков

- Способ изолиний (изолиний с послойной окраской)

- Способ качественного фона

- Способ количественного фона

- Способ ареалов

- Точечный способ (количественный метод)

- Способ знаков движения

- Способ картодиаграмм

- Картограммы

- Способ локализованных диаграмм

- Условные знаки географических карт: надписи

- Вам будет интересно

Что обозначают цвета на карте?

Несмотря на то, что карты бывают разными, цветовые обозначения на них почти всегда одинаковы. Итак, рассмотрю эти цвета и дам краткое описание для каждого:

- зеленым цветом закрашиваются равнинные и лесные поверхности;

- желтым — возвышенности и холмы. Чем темнее оттенок — тем выше объект (и наоборот);

- коричневым отмечаются горы. На них действует такое же цветовое правило, что и выше;

- белый — всегда заснеженные поверхности;

- и, наконец, синий служит цветом для обозначения водных просторов, ее источников. Чем темнее синий цвет — тем глубже дно.

Если бы картографы не использовали разные цвета для отметок на картах, то они (карты) были бы серыми и скучными, не правда ли? Цвета на них, на самом деле, — нечто большее, чем просто цвета. Для меня удивителен тот факт, что у каждого оттенка есть свой смысл и свое собственное предназначение!

Что общего у всех карт

Некоторые цвета принято использовать в определенном значении, вне зависимости от того, какая это карта. Они узнаваемы любым школьником и понятны абсолютно для всех.

Например, и на политической, и на физической, и на любой другой карте никто не осмелится отметить горы или пустыни голубым цветом.

Цвета на физической карте

Можно сказать, что физическая карта используется чаще всего: на уроках географии, во время планирования невероятного путешествия по новой стране и т. д. Значения цветов на ней вполне логичны и ясны. Любому ребенку и взрослому будет понятно, что зеленый — это лес, коричневый — горы, белый — лед, а желтый — пустыня.

В этом виде карт оттенки имеют большое значение. Чем темнее коричневый цвет, тем выше гора. Например, поверхность Гималаев, Анд или гор Кордильер отличается на карте самыми темными оттенками коричневого.

Чем темнее синий цвет на карте, тем глубже дно в водоеме. Пример — Марианская впадина. Соответственно, если на карте водоем имеет светло-голубой окрас, то он совсем неглубокий.

Как используют цвета в других картах

Уже понятно, что цвета могут быть использованы по-разному, в зависимости от того, к какому виду нужная карта относится. Они могут выполнять следующие функции:

- в политических картах цвета чаще всего нужны для ясного выделения границ между странами;

- на картах климатических зон разными цветами показаны разные климатические пояса;

- цвета на карте часовых поясов также используются для выделения границ между поясами.

Исходя из этого можно сделать вот такой вывод: если речь идет о цветах, используемых в заливке (когда определенным оттенком закрашена какая-то область, например, страна), то главная цель использования цвета — проведение четких границ между странами, регионами, поясами и зонами.

Цвета играют действительно значимую роль на картах. Они не только делают изображение эстетичнее, но и содержат полезную информацию, а также помогают с легкостью ориентироваться по карте.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), личной безопасности, экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно живущим в сельской местности, рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

пятница, 4 декабря 2020 г.

Топографические условные знаки (легенда карты)

Группы условных топографических знаков

- Площадные . Предназначены для, того, чтобы определять большие объекты: пашни, леса, озера, луга. С помощью площадных знаков картографическое изображение не только определяет расположение объекта (точечным пунктиром или тонкой сплошной линией), но и помогает представить его реальные размеры. Правила нанесения предусматривают частичную или полную штриховку тела фигуры.

Площадные условные знаки

1 — лес (числитель – высоту, знаменатель – толщину ствола, «4» – расстояние между деревьями.); 2 — вырубка; 3 — луг; 4 — огород; 5 — пашня; 6 — фруктовый сад. - Линейные . Они показывают объекты линейного характера (дороги, реки, линии связи, электропередачи), длина которых выражается в данном масштабе. На условных изображениях приводятся различные характеристики объектов.

Особую категорию линейных условных знаков представляют изолинии, в том числе и горизонтали, с помощью которых на картах показывается рельеф местности.

Линейные условные знаки

7 — шоссе (ширина проезжей части – «8» и всей дороги – «12»); 8 — железная дорога («+1,8» – высота насыпи, «-2,9» – глубина выемки); 9 — линия связи; 10 — линия электропередачи; 11 — магистральный трубопровод (газ). - Внемасштабные условные знаки (точечные) . Это объекты малоразмерные объекты, которые невозможно полностью отобразить на карте из-за масштаба. Они служат для изображения объектов, размеры которых не выражаются в данном масштабе карты или плана (мосты, километровые столбы, колодцы, геодезические пункты). Как правило, внемасштабные знаки определяют местоположение объектов, но по ним нельзя судить об их размерах.

Положению этих объектов на местности соответствуют на картах следующие точки внемасштабных условных знаков:- для знаков, имеющих правильную геометрическую форму (прямоугольник, треугольник, круг, звезда и др.) — геометрический центр знака

- для знаков, имеющих вид перспективного изображения объекта (условные знаки заводских и других труб, буддийских и других храмов и пагод и др.) — середина основания знака

- для знаков в виде фигуры с прямым углом в основании (условные знаки бензоколонок и заправочных станций, ветряных мельниц и др.) — вершина угла

- для знаков в виде сочетаний нескольких фигур (условные знаки нефтяных и газовых скважин с вышками, часовен и др.) — центр нижней фигуры

|

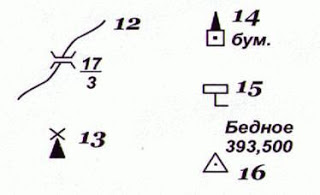

| Внемасштабные условные знаки 12 — деревянный мост (длина 17 м и ширина 3 м); 13 — ветряная мельница; 14 — завод, фабрика; 15 — километровый столб, 16 — пункт геодезической сети |

Расцветка карт (условное обозначение на карте цветом)

- кустарники, леса и другая зелёная масса на территориях обозначаются зеленым цветом

- водное пространство, ледники окрашиваются бирюзовым

- рельеф, разнообразные разновидности почвогрунта окрашены в оранжевый цвет

- автодороги улучшенного типа выделяют жёлтым

- для населенных пунктов, городов с населением более 50 тыс. предусмотрен оранжевый цвет

- пески, каменистые поверхности выделяют коричневым

- для других обозначений используют черный цвет

Условные знаки топографических карт

Справочник предназначается для офицеров всех родов войск и видов Вооруженных Сил. В нем помещены условные знаки и образцы топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 и 1:1000000.

Справочник составлен и подготовлен к изданию в Центральной научно-картографической ордена Красной Звезды части Военно-топографической службы Советской Армии. Авторы — составители справочника: С.С.Абрамов, Г.Н.Нежельский и Н.А.Никитина. Редактор В.А.Вишняков.

При составлении справочника было использовано его четвертое издание 1954 г. (авторы А.М.Комков и Е.И.Яцевич).

Условные знаки топографических карт всех масштабов по своему начертанию в подавляющем большинстве одинаковы, а поэтому знание условных знаков карт масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000 делает возможным чтение топографических карт более мелких масштабов.

Условные знаки и способы изображения объектов и явлений на географических картах. Урок 8

Для обозначения объектов поверхности Земли и их характеристик на географических картах применяют специальные условные знаки, объяснение которых даётся в легенде карты .

Совокупность графических средств изображения – формы и величины знаков, их цвета и внутреннего рисунка в сочетании с картиной их взаимного расположения, ориентировки относительно друг друга, взаимосвязей, помогает в создании картографических образов действительности. Раньше обозначения на картах были картинными, изображёнными в перспективе. Но постепенно они заменились плановыми условными знаками.

Для топографических, аэронавигационных, морских, геологических и частично почвенных и геоморфологических карт приняты стандартные условные обозначения. При изготовлении других типов карт картографы могут выбирать любые знаки, при условии составления объясняющих их легенд. Однако к изображаемым знакам предъявляются определённые требования, зависящие от многих факторов.

Объекты местности отображаются на карте с помощью масштабных (площадных, или контурных), внемасштабных и линейных условных знаков. Роль картографических знаков часто также выполняют надписи на картах.

Масштабные условные знаки на географических картах

Площадными условными знаками отображаются объекты, горизонтальные размеры которых могут быть выражены в масштабе карты (болота, леса, сады и т. д.). Границы распространения самого объекта отражают линией того или иного рисунка. А саму оконтуренную площадь характеризуют заливкой того или иного цвета, штриховкой, буквенными пояснениями или равномерной расстановкой значков внутри участка.

Внемасштабные, или точечные условные знаки на географических картах

Показывают на карте объекты, занимающие очень небольшую площадь, не выражающиеся в масштабе карты. Положение некоторых из них фиксируется на карте точкой (колодец, указатель дорог, отдельное дерево и др.) или схематически упрощённо воспроизводит внешний вид объекта (ветряная мельница, метеорологическая станция).

Истинное положение объекта на местности определяется одной из точек знака, которая находится в центре значков геометрической формы; в вершине прямого угла у основания знаков «с подсечкой» (горизонтальной чёрточкой); в центре нижней фигуры у знаков, представляющих собой сочетание нескольких фигур.

Линейные, или полумасштабные условные знаки на географических картах

Такие условные знаки применяются для обозначения на географических картах предметов, имеющих значительную протяжённость при малой ширине, не выражающейся в масштабе карты (пути сообщения, линии связи, границы, реки и др.). Линейный знак передаёт расположение объекта на местности с преувеличением его ширины, но ось знака совпадает с положением оси объекта на местности.

Условные знаки на географических картах — способы картографического изображения

Условные знаки на географических картах передают количественные и качественные характеристики объектов, показывают явления, не воспринимаемые органами чувств (магнитные склонения), области, недоступные взору человека (строение земной коры на больших глубинах), представляют научные понятия, обобщения, абстракции. Чтобы правильно передать нужную информацию на карте картограф должен разбираться в способах отображения.

В настоящее время для передачи содержания на географических картах применяются следующие способы картографического изображения:

- значковый (локализованных значков, пунсонов);

- качественный и количественный фон;

- ареалов;

- знаки движения;

- точечный способ;

- изолинии (изолинии с послойной окраской);

- картодиаграммы;

- картограммы;

- локализованные диаграммы;

- линейные знаки.

Значковый способ

Используют для обозначения находящихся на местности, но не выражающихся в масштабе объектов: населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, залежей полезных ископаемых и др. Значковый способ чаще применяют на социально-экономических картах. Количественные характеристики передаются величиной значков, их линейными, площадными или объёмными размерами. Качественные характеристики передаются цветом, штриховкой и формой значков.

Используют три вида значков:

- геометрические – имеют форму простейших фигур (кружков, квадратов, прямоугольников, треугольников и др.). Они могут быть простыми и структурными. Каждый значок на конкретной карте имеет определенное единственное значение, но на разных картах один и тот же знак может иметь различные значения.

- буквенные – одна или две буквы, поясняющие отображаемый объект или явление. Традиционно применяют для обозначения месторождений полезных ископаемых. Для улучшения читаемости их чаще заключают в простые геометрические фигуры: круги, квадраты.

- художественные пиктограммы (наглядные значки) – по рисунку напоминают изображаемый объект или его символ (якорь – морской порт). Они наиболее наглядны и позволяют читать карту, не обращаясь к легенде. Эти значки часто используются на учебных картах для детей младшего возраста, на туристических и рекламных картах.

Способ линейных знаков

Этот способ лежит в основе всех картографических изображений, ни одна карта не обходится без линейных знаков. Ими отображаются объекты, расположенные на местности линейно, при этом передаётся их местоположение и особенности (границы, направление течения, границы оледенения, тектонические разломы, нефтепроводы. Длина этих объектов может быть выражена в масштабе карты, а ширина нет (каналы, реки, дороги, линии фронтов, границы, линии тектонических разломов земной коры, морские берега и др.). Существует два варианта линейных знаков:

- как категория линейных знаков на топографических картах;

- как специальный способ отображения специальных объектов и явлений на тематических картах (в легенде обязательно должны быть пояснения этих явлений и объектов).

Рисунком и цветом обычно передаются качественные характеристики (виды дорожной сети, типы берегов, линии теплого и холодного фронтов, линии военных фронтов и т.д.), а шириной линейных знаков количественные (величины приливов, полоса затопления при половодьях и т.д.). Качественные различия линейных знаков на карте облегчаются тем, что многие линейные объекты имеют свое специфическое отображение. Например, прямолинейность автострад хорошо контрастирует с извилистостью речной сети.

Способ изолиний (изолиний с послойной окраской)

Изолинии – это кривые линии, соединяющие точки с одинаковой заданной величиной какого-либо показателя. Способ изолиний применяется для изображения количественных явлений, имеющих непрерывное распространение и постепенно изменяющихся в пространстве, таких как рельеф, температура, осадки, давление воздуха, даты наступления явления.

В зависимости от отображаемого явления изолинии носят название:

- изогипсы (горизонтали) – линии равных абсолютных высот,

- стратоизогипсы – линии подземного строения рельефа,

- изотермы – линии равных температур,

- изогиеты – линии равных количеств выпадающих осадков,

- изобары – линии равных давлений воздуха,

- изобаты – линии равных глубин,

- изогоны – линии равных магнитных склонений,

- изоколы– линии равных искажений на картах,

- изохроны – линии одной даты наступления явления,

- изодемы – линии одинаковой плотности населения,

- изохоры – линии одинаковых объёмов;

- изокванты – линии одинакового объема производства продукта в зависимости от факторов производства;

- изопахиты – линии одинаковых мощностей пласта горных пород;

- изоанемоны – линии одинаковых среднегодовых скоростей ветра;

- изогалины – линии, соединяющая точки с одинаковой солёностью воды.

Бергштрих — чёрточка, проведённая перпендикулярно изолинии и указывающая свободным концом направление уменьшения обозначаемой изолиниями величины (для изогипс и изобат — в каком направлении склон снижается). Изначально бергштрих использовали при изображении рельефа местности горизонталями, для более лёгкого определения направления скатов.

Изолинии иногда используют для показа явлений, величина которых изменяется не постепенно и сами явления не имеют сплошного распространения, например плотность населения, лесистость и т.д. Такие изолинии называют псевдоизолиниями, так как они соединяют числа, характеризующие явления не в точке, а на площади (пусть небольшой).

Способом изолиний можно показать не только статистические, неподвижные явления, но и картографировать динамические процессы, отображать сроки наступления явлений, скорости перемещения процессов и т.п. На динамических электронных картах изолинии могут смещаться сами, отображая перемещение явления (например, холодных и теплых воздушных масс).

Для большей наглядности площади между изолиниями закрашивают цветом, насыщенность которого увеличивается по мере увеличения количественного показателя или, в отдельных случаях, наносится штриховка, густота которой увеличивается с увеличением интенсивности картографируемого явления.

На одной карте можно совместить несколько систем изолиний, но только для одной можно применить послойную окраску. Качественные различия между явлениями передаются цветом изолиний (например, красным цветом – изотермы положительных температур, синим – изотермы отрицательных температур, черным – изотермы нулевых температур).

Способ изолиний (изолиний с послойной окраской) широко применяется на климатических, гидрологических, тектонических, гидрогеологических и других картах.

Способ качественного фона

Способ качественного фона используется для демонстрации явлений, имеющих сплошной или массовый характер (специализация сельского хозяйства, тип почвы и др.). Качественное районирование территории на однородные участки обозначают заливкой цветом, штриховкой, надписями или значками. Если участков много и среди них есть типологически повторяющиеся, то они дополнительно нумеруются или выделяются буквами.

Для некоторых карт, например почвенных и геологических, разработаны типовые классификации, шкалы раскраски и индексы.

В других случаях этим способом выделяют территории, отличающиеся не одним признаком, а комплексом признаков: типы климата, природные зоны, политического и политико-административного деления территорий, специализаций сельского хозяйства. Разделение между зонами делают либо при помощи линий – границ территорий, либо без них, если переходы явления не резкие, а постепенные. Так, государства на политической карте выделяют цветом, а их административное деление – линиями, а исторические районы – надписями.

Способ качественного фона широко применяется на картах природы (геологические, почвенные, геоботанические, физико-географического районирования и др.) и некоторых социально-экономических картах (сельскохозяйственное и другое районирование).

Способ количественного фона

Отражает разделение территории на однородные районы по количественному показателю (или показателям). Для составления таких карт нужно подробно изучить количественные характеристики того или иного явления, например густоту речной сети. Их показывают цветом разной насыщенности или соответствующей штриховкой.

Способ количественного фона используется главным образом для составления карт природы (геоморфологических, гидрологических, гидрогеологических и др.), но его можно встретить и на социально-экономических картах, например на картах плотности населения.

Способ ареалов

Ареалами (лат. «area» — территория, площадь) обозначают на карте районы сплошного (например, оледенение) или рассеянного (выращивание риса) размещения явлений. Чаще этим способом показывают размещение растений, животных, сельскохозяйственных отраслей, полезных ископаемых. В легенде условный знак ареала поясняется словами – «район (область) распространения».

Круг явлений, изображаемых способом ареалов достаточно обширен. Единственное условие, применимое для них – неповсеместность его распространения, это главное отличие между способом качественного фона и ареалов, хотя по техническому исполнению они похожи.

Метод ареалов применяется главным образом для качественной характеристики картографируемой территории, хотя может выделятся ареал и по количественным признакам (например, область, где средняя плотность населения более 20 чел. на км² ).

Способ ареалов широко используется на зоогеографических, геоботанических (ареолы животных и растений) и других картах природы, а также на социально-экономических картах, отображающих, например, районы выращивания каких-либо сельскохозяйственных культур.

Часто он применяется в качестве дополнительного способа. Например, на экономической карте зоны специализации сельского хозяйства показаны способом качественного фона и дополнительно на фоне окраски способом ареалов посредством специальных знаков отображаются места возделывания отдельных сельскохозяйственных культур (сахарной свеклы, табака и др.) или районы наиболее развитого садоводства. Ареалы могут обобщать значковый способ. Например, отдельные значки месторождений какого-либо полезного ископаемого объединить в бассейн этого полезного ископаемого.

Точечный способ (количественный метод)

Предназначен для обозначения количественных показателей, как распространённых по какой-либо территории, так и находящихся в определённых участках картографируемой поверхности. Точки – кружки, квадраты, чёрточки и др. концентрируют в разной степени. Чем более распространено явление на данной территории, тем гуще концентрация точек. Такие точки на картах имеют определённый вес, который указывается в легенде карты.

Существует два способа расстановки точек на карте:

1) статистический (схематический) – точки расставляются исключительно равномерно внутри административно-территориального деления без учета фактического размещения явления. Применяя этот способ определить действительное размещение явления на карте нельзя, можно лишь сравнивать интенсивность явления в разных районах по различной густоте имеющихся в них точек. В этих случаях необходимо брать наименьшие территориальные единицы (вместо районов сельскохозяйственные предприятия, сельсоветы и др., их границы позже можно убрать), чтобы наиболее локализовано расставить точки;

2) географический – точки ставятся только в тех местах районов, в которых явление действительно распространено (например, при составлении точечной карты посевных площадей исключаются болота, лес, луга и др.).

При применении разноцветных точек (или различных маленьких фигурок – треугольников, прямоугольников, черточек) можно отобразить не только количественные, но и качественные соотношения (например, на карте размещения технических культур, зелеными точками показать лен-долгунец, красными — сахарную свеклу). В других случаях цветом точек или их формой можно показать динамику явления (например, прирост посевных площадей за определенное время).

Способ знаков движения

Применяется для показа перемещения в пространстве природных и социально-экономических объектов и явлений:

- точечного (передвижение корабля),

- линейного (перемещение военных фронтов),

- площадного (экономические связи страны),

- сплошного (воздушные массы),

- рассеянного (перемещение птиц и животных) распространения.

Основной графический способ показа перемещения – векторы (стрелки), которые могут различаться по ориентировке, форме, величине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – применение лент-полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия передаются главным образом цветом или штриховкой (например, красные стрелки – теплые течения, синие стрелки – холодные течения).

Мощность явления (например, грузопотоков) обычно показываются шириной полосок (эпюр), соизмеримость которых может быть (как при способе значков) абсолютной или условной, непрерывной или ступенчатой. Количественную характеристику можно отобразить также масштабными параллельными линиями.

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, экономических связей, климатических, океанографических, путешествий и др. Им показывают перемещение экспедиций, воинских частей, пассажиров и грузов, воздушных масс, воды в океанах и морях, миграции животных и т. д.

Способ картодиаграмм

Картодиаграммами отображаются суммарные (преимущественно абсолютные) размеры каких-либо явлений в пределах определённых единиц территориального деления (посевная площадь, общий запас древесины, количество населения). Картодиаграмма позволяет количественно сравнивать отдельные части территории по какому-то явлению.

Их строят в виде:

- линейных диаграмм – столбиков, полосок и т.п., длина которых пропорциональна сравниваемых величинам;

- объемных диаграмм – кубов, шаров и т.п., объем которых пропорционален сравниваемым величинам.

Этим способом можно показать структуру явления, для этого, например круг делят на доли и их выделяют по-разному.

Картограммы

Способ отображения на карте не абсолютных, а относительных размеров явлений, средних для того или иного района. Таким способом демонстрируют преимущественно социально-экономические явления:

- плотность населения;

- процент пахотных земель ко всей площади,

- процент какой-либо сельскохозяйственной культуры ко всей посевной площади

- количество школ, библиотек, больничных коек и т.п. на определенное количество жителей и т.д.

Способ применяется и для показа природных явлений (лесистость, заболоченность и т.д.). Картограмма может передавать изменения средней величины явления за промежуток времени.

Размер явления выражают фоновой окраской или штриховкой по принципу: чем больше показатель, тем интенсивнее окраска, гуще штриховка. При этом границы участков должны быть обязательно обозначены. Однако есть сглаженные картограммы, где границы участков со схожими показателями не обозначают.

В современной картографии имеется много разновидностей картограмм:

- структурные картограммы, показывающие процентное соотношение частей какого-либо явления в каждой ячейке;

- картограммы выполненные в виде блок-диаграмм у которых высота объемных столбиков пропорциональна интенсивности явления;

- все более широкое признание получают картограммы, построенные по сетке квадратов карты, они удобны для автоматического составления картограммы непосредственно по топографическим картам.

Способ локализованных диаграмм

Применяется для показа явлений, имеющих сплошное распространение на большой территории. Показывают абсолютные или относительные размеры картографического явления в отдельных точках земной поверхности. Размер явлений выражают диаграммами, построенными в определённой шкале и расставленными в определённых местах. Так показывают температуру, давление, мощность снегового покрова и др.

К способу локализованных диаграмм прибегают, когда хотят охарактеризовать лишь определённые пункты на местности и не показывать величину явления по всей площади. Диаграммы строят в прямоугольной (декартовой) или полярной («розы»-диаграммы) системе координат.

Этот способ используется главным образом для показа сезонных и периодически повторяющихся явлений на климатических (например, графики изменения среднемесячных температур и осадков, локализованные по метеостанциям), гидрологических (диаграммы загрязнения речных вод, приуроченные к гидропостам, и т.п.) и реже других карт.

Условные знаки географических карт: надписи

Надписи – важный элемент содержания, присущий почти всем географическим картам. Они поясняют изображаемые объекты, обозначают их количественные и качественные характеристики, дают справочные сведения. Все надписи подразделяются на три группы:

Топонимы – собственные географические названия (имена) объектов:

- оронимы – названия элементов рельефа,

- гидронимы – названия водных объектов,

- зоонимы – названия животного мира и т. п.

Термины – понятия, определяющие роль географического объекта (например, возвышенность, залив, полуостров, область и т. п.).

К пояснительным надписям относятся:

- качественные характеристики («береза», «ель», «деревянный»);

- количественные характеристики (абсолютные и относительные высоты, глубины, средняя высота и толщина деревьев и средние расстояния между ними в лесу);

- хронометрические надписи (даты географических открытий, основание города, наступление каких-либо явлений, например ранних заморозков);

- пояснения к знакам движения («Бразильское течение»);

- оцифровка меридианов и параллелей и пояснения к линиям координатной сетки («Южный полярный круг», «Северный тропик»).

Надписи на картах могут различаться характером шрифта, размером букв, цветом, выделением заглавных букв. Обычно размером шрифта определяют величину или относительное значение объектов (например крупный промышленный пункт), формой и цветом шрифта отображают качественные различия объектов. Так, например, на топографических картах шрифтами выделяют типы населенных пунктов.

Цвет надписи указывает на принадлежность объекта к определенной группе содержания карты. Так, на общегеографических картах надписи:

- гидрографии печатаются синим цветом,

- населенных пунктов – черным,

- рельефа – коричневым,

- политико-административного деления – красным и т. д.

Иногда надписи даются разными красками, чтобы показать государственную принадлежность объектов (например, островов).

Надписи следует правильно размещать: они не должны закрывать условные знаки и по возможности не пересекать контуры, не быть перевернутыми и хорошо читаться на цветном фоне и, главное, чтобы принадлежность надписи к определенному объекту не вызывала сомнения.

Более того, надписи должны указывать на характер размещения объекта. Например, надписи названий крупных государств, островов, водных бассейнов, занимающих большие площади, располагают внутри контуров по линии их наибольшей протяженности. Если объект имеет изогнутое очертание, то соответственно изгибается и надпись.

Мелкие площадные объекты, например малые водохранилища, в пределах которых надпись не помещается, подписываются рядом. Названия населенных пунктов (и других объектов, локализованных в пунктах) следует располагать справа от условного знака (если нет справа помех) параллельно горизонтальным линиям рамки карты или вдоль параллели. При этом следует размещать надписи населенного пункта на территории той страны, в которой он находится.

- Р.Я. Жмойдяк, Л.В. Атоян. КАРТОГРАФИЯ. Курс лекций. Минск 2006.

Вам будет интересно

Подумайте! Когда нужно начинать ориентироваться – до похода или тогда, когда уже заблудился? Какие способы…

При селекционной и экспериментальной работе часто бывает нужно определить генотип особи с доминантными признаками. При…

Картографические проекции сегодня – это математические способы изображения всего земного эллипсоида или его части на…

Чтобы измерить расстояние по плану, карте или глобусу, нужно знать, что такое масштаб и уметь…

Вспомните! Как доказать, что Земля шарообразна? Как развивались знания о форме Земли в процессе её…